量子力学的伝播関数

いよいよここからは、量子力学的な伝播関数を説明する。これまでの伝播関数P(「量子力学的」に対比して、「古典的伝播関数」と呼ぶことにする)と量子力学的な伝播関数Gとの大きな違いは、古典的伝播関数は確率であるのに対して、量子力学的伝播関数は確率振幅であるといことだ。つまり、ある確率振幅Gに対して確率は|G|2=GG*で与えられる。

従って、古典的なケースでは位置1から位置2に伝播する確率は、それぞれの経路を伝播する確率の総和で、

P(2,1)cral=P(経路1)+P(経路2)+P(経路3)+・・・・

となるのに対して、量子的なケースでは位置1から位置2に伝播する確率振幅が、それぞれの経路を伝播する確率振幅の総和で、

G(2,1)=G(経路1)+G(経路2)+G(経路3)+・・・・

となる。そして、これに対する確率は、

P(2,1)qua=GG*=|G(経路1)|2+|G(経路2)|2+G(経路1)G*(経路2)+G*(経路1)G(経路2)+・・・・

である。量子力学の特徴でもある干渉項(第3項、第4項)が生じるため、確率はそれぞれの経路の確率の総和にはならない。

さて、このような量子的伝播関数に対して、定義を与えることとする。なお、ここでも古典的な場合と同様に伝播関数(以下、量子的伝播関数を単に「伝播関数」と呼ぶことにする)は、時間の差のみに依存することとする。これは、時間に依存しないハミルトニアンを扱う場合のみに有効な前提である。

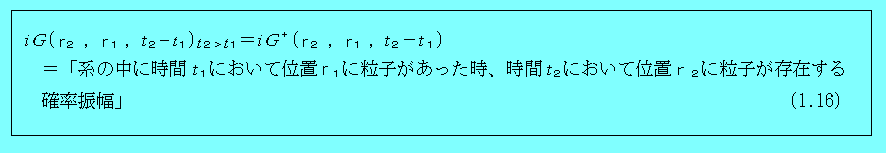

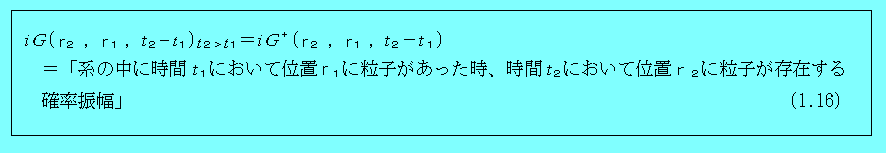

(1.16)が量子的な伝播関数の定義であるが、Gの上付き添え字+はt2>t1を意味し、i は虚数で、便宜上付したものである。そして、この確率振幅に対応する確率は、

P(r2,r1 ,t2−t1)=G+(r2 ,r1 ,t2−t1)*G+(r2 , r1 ,t2−t1)

となる。ここで注意すべきこととして、r1の粒子とr2の粒子は同種の粒子なら何でもよく、同一の粒子であると考える必要はない。電子の中のどの電子というように区別することは量子力学では、意味をなさないからである。なお、(1.16)で定義されたG+は、遅延伝播関数とも呼ばれ、t2≦t1では0になる。逆に、t2≧t1で0となる、先進伝播関数と呼ばれるものもあり、これは反粒子やホールの確率振幅を記述するのに用いられる。

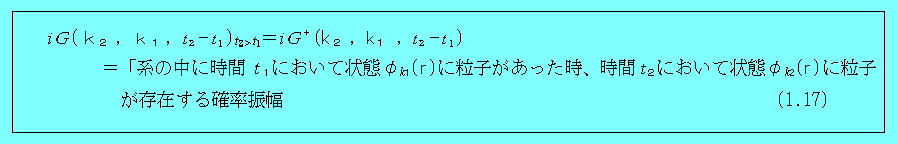

さて、より正確には「位置r1に粒子がある」というのは粒子が、δ(r - r1)という位置固有状態にあるというべきであるが、これを任意の固有状態状態φk(r) に一般化し次のように定義することができる。

また、位置固有状態の場合と同様にiG+(k2,k1 ,t2−t1)t2≦t1=0である。

次に、自由伝播関数を計算してみる。

時間t1に自由粒子の状態がφk1(r)であるとすると、その波動関数は、

ψ(r ,t1)=φk1(r) (1.18)

となる。その後、シュレディンガー方程式により時間t2での波動関数は、

ψ(r,t2)=φk1(r)exp(−iεk1(t2−t1)) (1.19)

となる。ここで、εk1は状態φk1(r)における粒子のエネルギーである。

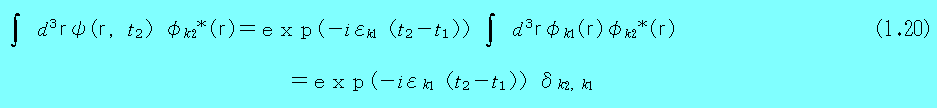

以上により、時間t2に状態φk2(r) に粒子が存在する確率振幅を求めると、

となる。

よって、iG+(k2 , k1 ,t2−t1)の定義から

G0+(k2 , k1 ,t2−t1)=−iθt2−t1exp(−iεk1(t2−t1))δk2,k1

=δk2,k1G0+(k2 ,t2−t1)

(1.21)

となる。

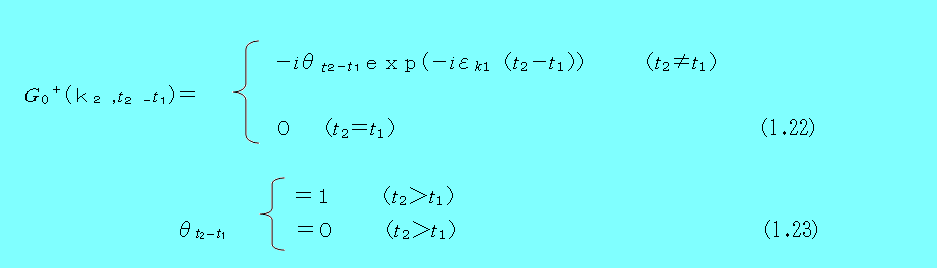

ここで

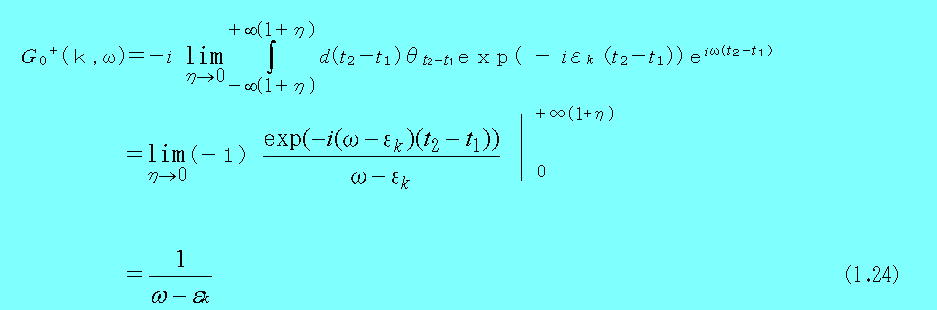

次に、古典的伝播関数と同様にフーリエ―変換を用いて、t をωに変換する。ここで、エネルギーのパラメーターである振動数となる。まず、

となる。ここで、ηは正無限小数あり、(1.24)は積分範囲に正無限小数があるためフリーエー変換とは異なる。そこで、この正無限小数を用いて、G0+(k ,t2−t1)の定義を若干修正する。

G0+(k ,t2−t1)=−iθt2−t1exp(−i(εk1−iη)(t2−t1))

(1.25)

とすればよい。

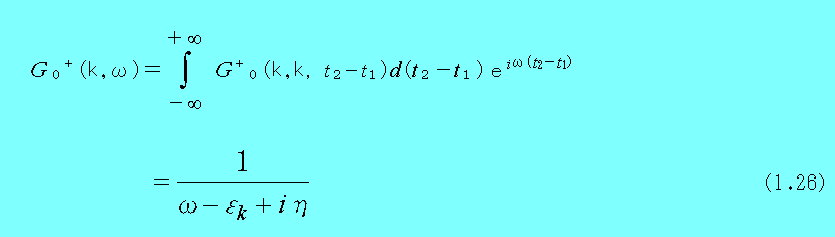

そして、(1.24)はlimを用いることなく、

とフーリエ―変換で表すことができる。

さて、(1.26)の極ではω=εk

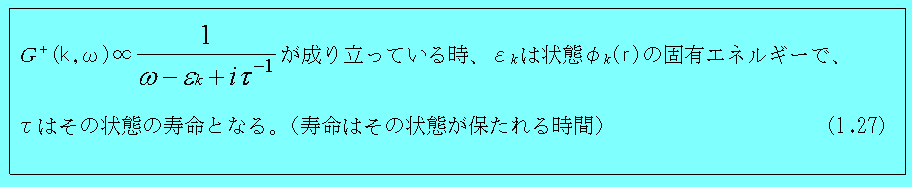

が成り立っているが、これはエネルギーと振動数の関係に他ならない。(![]() =1としている)この関係は偶然ではなく、一般的に次のことが言える。

=1としている)この関係は偶然ではなく、一般的に次のことが言える。

(1.26)では、τ=∞でありその状態はずっと保たれたままとなる。自由粒子であることから当然である。

TOPページに戻る「場の量子論」に戻る